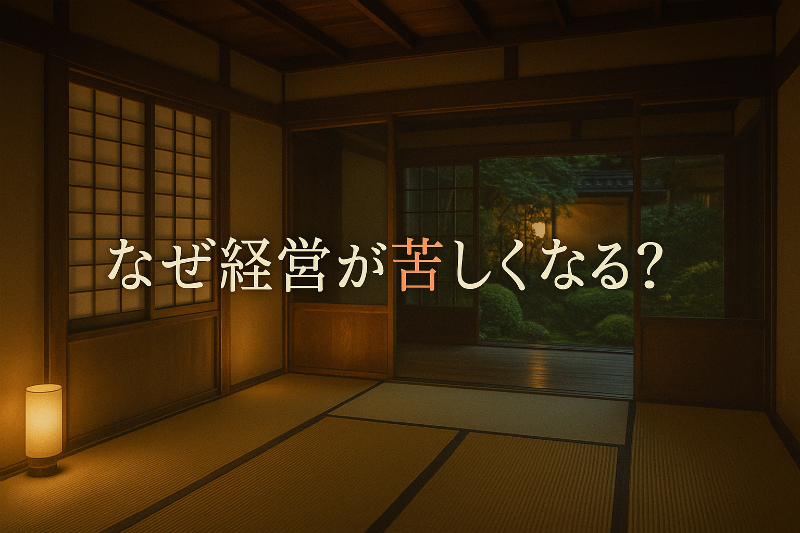

「お客様に喜んでいただくために、最高のサービスを提供しているはずなのに、なぜか利益が残らない」

「競合の施設は繁盛しているように見えるのに、どうしてうちは客足が伸び悩むのだろう」

「スタッフは毎日頑張ってくれているが、疲弊しているように見える…」

このような悩みを抱えていらっしゃる経営者の方は、決して少なくありません。

特に、目まぐるしく変化する現代において、これまでと同じやり方を続けているだけでは、知らず知らずのうちに経営が苦しくなってしまう「見えない罠」にはまってしまうことがあります。

本記事では、数多くのホテル・旅館のコンサルティングを手掛けてきた経験から見えてきた、多くの施設が陥りがちな「よくある失敗」を5つの視点から紐解き、明日からでも実践できる具体的な改善策を徹底的に解説します。

この記事を読み終える頃には、自館の課題が明確になり、次の一手が見えているはずです。

但し、理屈は分かって頂けてもなかなか自社だけで取り組むのは難しく、ハードルの高いものです。

弊社が伴走し支援させて頂きますので、お気軽にお問合せ下さい。

失敗例1:集客の罠 - 「待ち」の姿勢が招く機会損失

経営が苦しくなる最初の入り口は、多くの場合「集客」の問題です。

お客様がいらっしゃらなければ、どんなに素晴らしいサービスも体験していただけません。

《よくある失敗》

楽天トラベルやじゃらんnetといったOTA(Online Travel Agent ※1)は、確かに強力な集客ツールです。しかし、その集客力に頼りすぎるあまり、売上の10%以上の手数料を支払い続け、利益を圧迫しているケースが後を絶ちません。また、激しい価格競争に巻き込まれ、本来提供したい価値とは関係ない部分で疲弊してしまいます。さらに、OTA経由のお客様は「価格」で選んでいることが多く、リピーターにつながりにくいという側面も忘れてはなりません。顧客情報が自社に蓄積されないため、関係性を深めるアプローチも困難です。

「当館は、ビジネス客もファミリーも、カップルもシニアも、どなたでも歓迎です!」というスタンス。一見、間口が広く聞こえますが、これは「誰の心にも深く刺さらない」という状況を生み出します。特徴のない「普通の宿」と認識され、お客様の記憶に残りません。結果として、価格だけで比較され、選ばれる理由がなくなってしまうのです。

《明日からできる改善策》

まずは、自社サイトからの予約が最もお得であるとお客様に認識していただく「ベストレート保証」を明確に打ち出しましょう。さらに、「公式サイト限定の特典(例:レイトチェックアウト、ワンドリンクサービス、お土産付きなど)」を用意することで、OTAから自社サイトへお客様を誘導します。自社予約であれば手数料はかからず、得られた顧客情報を活用して、次のアプローチにつなげることができます。

「誰に泊まってほしいのか」を徹底的に考えてみましょう。例えば、「都会の喧騒を離れ、静かな場所で読書を楽しみたい30代の女性」や、「子供が小さくても気兼ねなく、家族水入らずの時間を過ごしたいファミリー」など、人物像を具体的に設定します。その人が何を求め、どんな情報に触れ、どんな言葉に心を動かされるのかを想像することで、響くメッセージやプラン、サービスの方向性が自ずと見えてきます。

InstagramやFacebookなどのSNSは、施設の「人柄」や「世界観」を伝える絶好のツールです。美しい写真や動画はもちろん、日々の出来事、スタッフの想い、地域の魅力などを継続的に発信することで、まだ見ぬお客様との間に「共感」や「親近感」が生まれます。「いつか泊まってみたい宿」として認知され、ファンになっていただくことが、価格競争から脱却する第一歩です。

※1 OTA(Online Travel Agent): オンライントラベルエージェントの略。インターネット上だけで取引を行う旅行会社のこと。

失敗例2:コストの罠 - “どんぶり勘定”が利益を蝕む

売上があっても、それ以上にお金が出ていっていては経営は成り立ちません。

コスト管理の甘さは、気づかぬうちに施設の体力を奪っていきます。

《よくある失敗》

毎月、会計士からPL(※2)を受け取って、「今月は黒字だった」「赤字だった」と一喜一憂するだけで終わっていませんか?どの経費が、なぜ増えたのか。売上に対して、各費用(特に変動費)の割合は適切か。そこまで踏み込んで分析できていない施設が非常に多いのが実情です。

食材の仕入れ先、リネンのサプライヤー、設備のメンテナンス業者など、「先代からずっと付き合いがあるから」という理由だけで、価格やサービスの比較検討を怠っていませんか?長年の信頼関係は大切ですが、それが適正価格であるとは限りません。

《明日からできる改善策》

まず、費用を「変動費(お客様の数に比例して増減する費用:食材費、リネン代、水道光熱費の一部など)」と「固定費(お客様の数に関わらず発生する費用:人件費、減価償却費、地代家賃など)」に分けましょう。特に注目すべきは変動費です。お客様一人当たりの食材原価はいくらか、稼働率と水道光熱費の相関関係はどうか、などを細かく分析することで、無駄が見えてきます。例えば、宴会料理の品数を一品減らす代わりに質を上げる、節水シャワーヘッドに交換するといった小さな改善が、年間で見れば大きな利益改善につながります。

年に一度、主要な取引業者との契約を見直す機会を設けましょう。複数の業者から見積もりを取る「相見積もり」を行うことで、現在の取引価格が適正かどうかを客観的に判断できます。価格だけでなく、サービス内容や品質もしっかり比較検討することが重要です。業者側にも健全な緊張感が生まれ、より良い提案を引き出せる可能性もあります。

※2 PL(Profit and Loss Statement): 損益計算書のこと。一定期間の収益と費用を対比させて、どれくらいの利益(または損失)が出たかを示す財務諸表。

失敗例3:顧客満足度の罠 - “泊まればわかる”という過信

「うちのサービスは素晴らしいから、一度泊まっていただければ必ず満足してもらえる」という自信は大切です。しかし、その“満足”は本当にリピートにつながるレベルでしょうか。

《よくある失敗》

お客様アンケートを実施してはいるものの、集計して「満足度が90%でした」と喜んで終わり。厳しい意見や具体的な要望が書かれていても、「一部のクレーマーの声」として片付けてしまい、具体的な改善アクションにつなげていないケースです。

リピーターを増やすことの重要性を理解していないパターンです。一般的に、新規顧客を獲得するコストは、既存顧客を維持するコストの5倍かかると言われています(1:5の法則)。リピーターは、安定した収益をもたらすだけでなく、良い口コミを広めてくれる貴重な“営業パーソン”でもあります。この財産を軽視している施設は、常に自転車操業のような集客を続けることになります。

《明日からできる改善策》

アンケートや口コミサイトのネガティブな意見は、耳が痛いものですが、それはお客様がわざわざ時間を使って教えてくれた「改善のヒント」です。なぜそう感じたのか、どうすれば改善できるのかをスタッフ全員で真剣に議論しましょう。例えば「部屋の清掃が不十分」という声があれば、清掃チェックリストを見直し、ダブルチェック体制を導入する。「食事が冷めていた」という声があれば、提供オペレーションを根本から見直す。こうした地道な改善の積み重ねが、顧客満足度を本質的に高めます。

CRM(※3)ツールなどを活用し、お客様の情報を記録・共有しましょう。「前回、お子様がエビのアレルギーだと伺ったので、今回は別の食材で特別メニューをご用意しました」「記念日でのご宿泊とのこと、ささやかですがお祝いのデザートです」といった、パーソナライズされたおもてなしは、お客様の心に深く刻まれます。「私のことを覚えていてくれた」「大切にされている」と感じていただくことが、熱心なリピーターになっていただくための鍵です。

※3 CRM(Customer Relationship Management): 「顧客関係管理」のこと。顧客情報を一元管理し、顧客との関係性を構築・強化するためのマネジメント手法やツールのこと。

失敗例4:人材の罠 - “人財”を育てず、消耗させる

宿泊業は、人がサービスの価値を創造する「労働集約型産業」です。

スタッフの満足度やスキルが、そのままお客様の満足度に直結します。

《よくある失敗》

新人スタッフが入っても、体系的な研修はなく、先輩スタッフの背中を見て覚えさせるだけのOJT(On-the-Job Training)。これでは、教える人によって言うことが違い、サービスの品質にバラつきが生まれます。施設の理念や目指すべきおもてなしの形も共有されず、スタッフは「ただの作業」をこなすだけになってしまいます。

長時間労働、不規則なシフト、低い給与、正当に評価されない人事制度…。このような環境では、スタッフのモチベーションは下がる一方で、優秀な人材ほど早く辞めていきます。慢性的な人手不足は、残ったスタッフの負担をさらに増やし、サービスの質が低下するという負のスパイラルに陥ります。

《明日からできる改善策》

なぜこのホテル(旅館)を経営しているのか。お客様にどんな価値を提供したいのか。スタッフにどうなってほしいのか。経営者自身の熱い想いを、朝礼やミーティングなど、あらゆる機会を通じて繰り返し語り続けましょう。共通の目的意識を持つことで、スタッフは日々の業務に「意味」を見出し、主体的に行動できるようになります。

まずは、スタッフの声に真摯に耳を傾けることから始めましょう。匿名で意見を出せる目安箱を設置したり、定期的な個人面談の機会を設けたりするのも良い方法です。業務の非効率な点、人間関係の悩み、キャリアへの不安など、現場の生の声にこそ、改善のヒントが詰まっています。ITツールを導入して単純作業を減らし、人にしかできない創造的な仕事に時間を使えるようにすることも、働きがい向上のための重要な投資です。

失敗例5:デジタル化の罠 - “変わること”への恐れ

「うちは小規模だから」「ITは難しくてよく分からない」という言葉は、もはや通用しない時代です。

デジタル化の遅れは、業務非効率を招き、競争から取り残される原因となります。

《よくある失敗》

いまだに電話とFAX、手書きの台帳で予約を管理している。あるいは、古いシステムを使い続けており、OTAの在庫調整も手動で行っている。これでは、ダブルブッキングのリスクが常に付きまとい、機会損失も発生しやすくなります。何より、予約管理という単純作業に、貴重な人材と時間を浪費してしまっています。

どのような客層が、どの時期に、どのプランで予約しているのか。リピート率はどのくらいか。こうした貴重なデータが目の前にあるにも関わらず、それを分析せず、過去の経験や「なんとなく」の勘だけで経営判断を下しているケースです。

《明日からできる改善策》

まずは、宿泊施設の基幹システムであるPMS(宿泊管理システム)と、複数のOTAの在庫・料金を一元管理できるサイトコントローラーの導入を検討しましょう。これにより、予約管理業務が劇的に効率化され、ダブルブッキングの心配もなくなります。スタッフは単純作業から解放され、より付加価値の高い「おもてなし」に集中できるようになります。初期投資はかかりますが、長期的に見れば人件費の最適化や販売機会の最大化によって、十分に元が取れるはずです。

PMSなどに蓄積されたデータを分析してみましょう。「20代カップルは、直前予約で特典付きのプランを好む傾向がある」「ファミリー層は、連泊割引のあるプランを3ヶ月前から予約している」といった傾向が見えてくれば、より効果的なプラン造成や料金設定、プロモーションが可能になります。「勘と経験」に「データ」という強力な羅針盤を加えることで、経営の精度は格段に向上します。

まとめ:失敗から学び、変化を恐れないことが未来を創る

ここまで、宿泊業における「よくある失敗」とその改善策について解説してきました。

もし、一つでも「自館に当てはまる」と感じた項目があったとしても、決して悲観する必要はありません。

問題点を認識できたこと、それ自体が改善への大きな一歩だからです。

- 集客: 「待ち」から「仕掛ける」姿勢へ。自社の魅力を定義し、理想のお客様に届けよう。

- コスト: 「どんぶり勘定」を卒業し、データに基づいたメリハリのある費用管理を。

- 顧客満足度: 「期待を超える」おもてなしで、お客様を熱心なファンに変えよう。

- 人材: スタッフをコストではなく「財産」と考え、共に成長できる環境を創ろう。

- デジタル化: 変化を恐れず、便利なツールを味方につけて生産性を高めよう。

経営改善は、魔法のように一瞬で成し遂げられるものではありません。

しかし、本日ご紹介したような改善策を、一つでも二つでも、できることから始めてみてください。

小さな成功体験を積み重ねることが、スタッフの自信と組織の活力を生み、やがては施設全体の大きな変革へとつながっていきます。

と言っても、なかなか自社だけで成し遂げられるものではありません。

弊社が伴走し支援させて頂きます。

お気軽にお問合せ下さい。

変化の激しい時代を乗り越え、10年後、20年後もお客様に愛され続ける宿であるために。

今こそ、勇気を持って新たな一歩を踏み出しましょう。